「ともし火をともして、それを穴蔵の中や、升の下に置く者はいない。入って来る人に光が見えるように、燭台の上に置く。あなたの体のともし火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいが、濁っていれば、

「だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな。それはみな、異邦人が切に求めているものだ。あなたがたの天の父は、これらのものがみなあなたがたに必要なことをご存じである

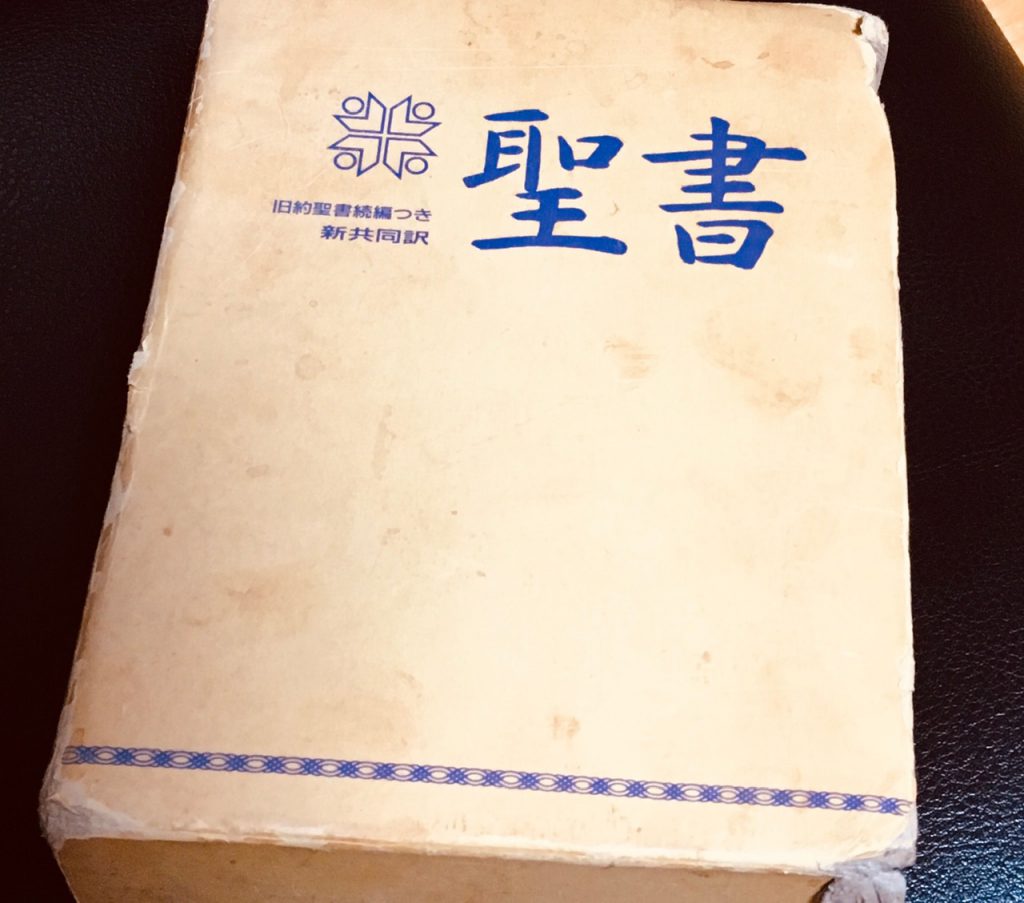

そればかりでなく苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。 (ローマの信徒への手紙 5章3節~4節) この聖句を書いているのはパウロ

すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。「先生、何をしたら、永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。」イエスが、「律法には何と書いてあるか。あなたはそれをどう読んでいるか」

今回は、日々の生活の中でよく思い出す聖句を選んだ。 「だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。」 (マタイによる福音書 6章34節)

天は神の栄光を物語り 大空は御手の業を示す。 昼は昼に語り伝え 夜は夜に知識を送る。 話すことも、語ることもなく 声は聞こえなくても その響きは全地に その言葉は世界の果てに向かう。 (詩編19章2節

目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。 わたしの助けはどこから来るのか。 わたしの助けは来る 天地を造られた主のもとから。 (詩編 121篇1~2節) 今回の聖句が伝えているのは、視点の変換とその先に必ず見

「こう言われた。『アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように。』」 (マルコによる福音書 1

「風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くのかを知らない。霊から生まれた者も皆そのとおりである」 (ヨハネによる福音書3章8節) 僕にとっては、表現として、言葉と

「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わたしの軛を負い、わたしに学びなさい。そうすれば、あなたがたは安らぎを得られる。わたしの軛は

「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなたがたは世の光である。山の

ハレルヤ。 天において 主を賛美せよ。 高い天で 主を賛美せよ。 御使いらよ、こぞって 主を賛美せよ。 主の万軍よ、こぞって 主を賛美せよ。 日よ、月よ 主を賛美せよ。 輝く星よ 主を賛美せよ。 天の