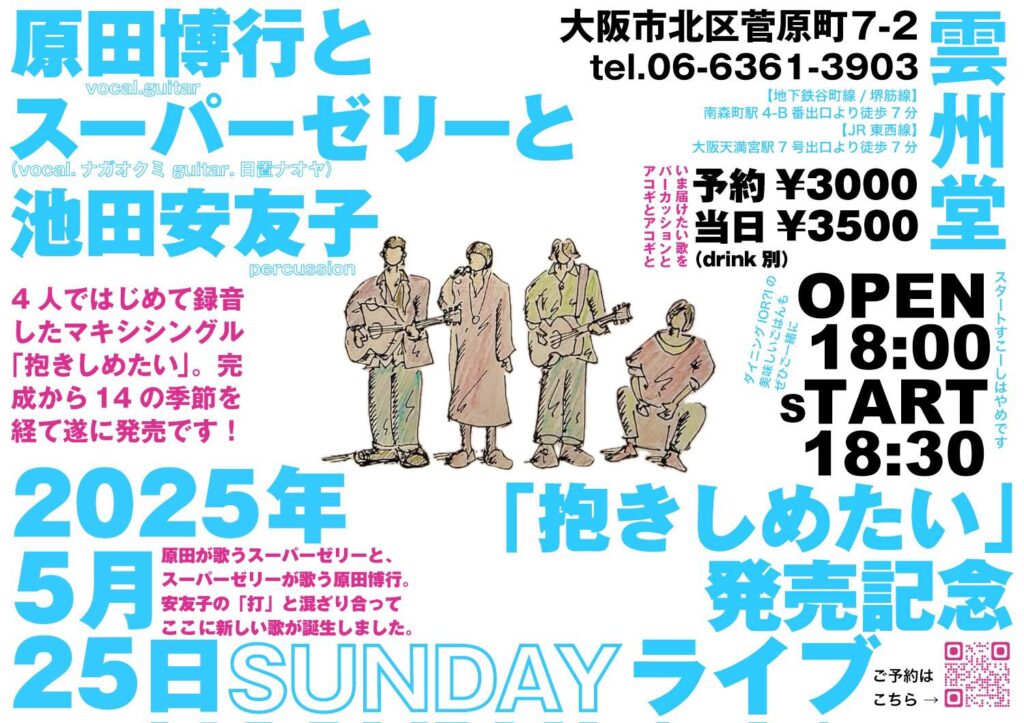

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ来週です! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子 マキシシングル「抱きしめたい」発売記念ライブ 日時:2025年

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 大阪ライブが近づいてきました! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子 マキシシングル「抱きしめたい」発売記念ライブ 日時

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! スーパーゼリーとあゆちゃんと僕。作戦練ってます! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子 マキシシングル「抱きしめたい」発

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! スーパーゼリーとあゆちゃんとの大阪!なんとレコ発です!! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子 マキシシングル「抱きしめ

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! リハーサル頑張っています! 【京都・モダンタイムス(京都町内会バンド)】 KCBの京都でのワンマン。新曲もあります! 日時:2025年4月

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ今日と明日、音楽祭です! 【京都・THEATRE E9 KYOTO】 おかげさまで、12日はソールドアウト。ありがとうございます。

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ音楽祭! 【京都・THEATRE E9 KYOTO】 まだまだお席あります。とてもいい音楽祭になる予感。ぜひ遊びにきてください!

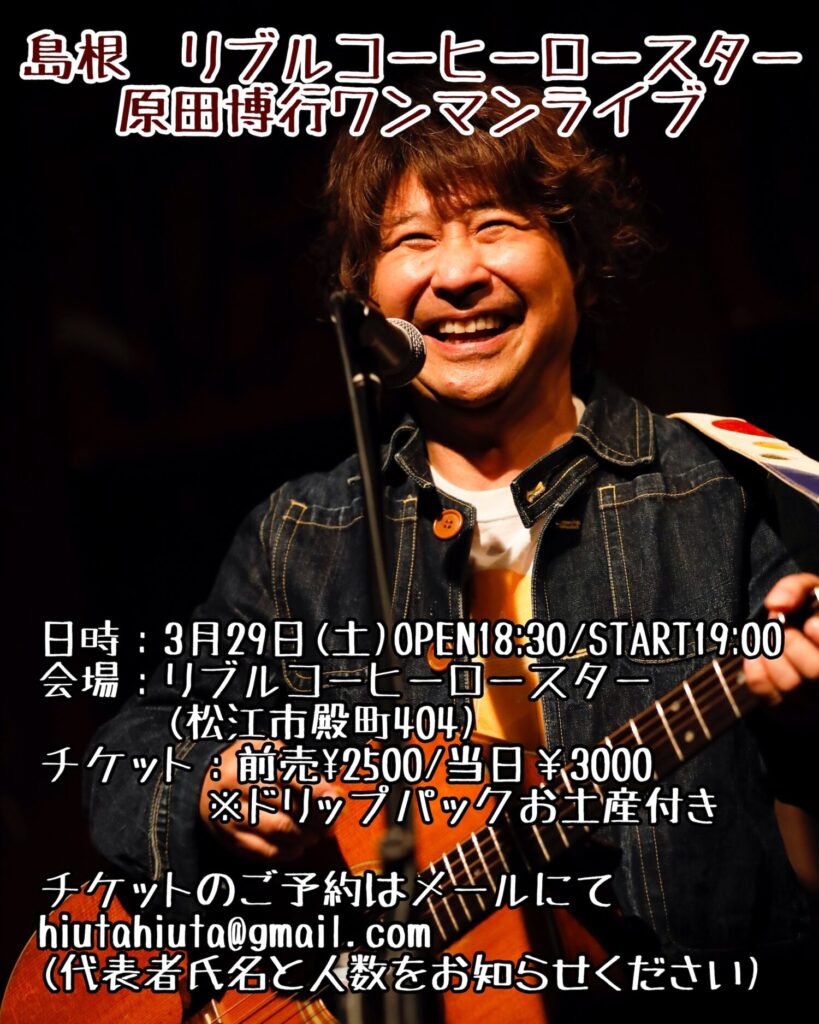

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 明日から日本海側ツアーで島根、鳥取! 【島根・リブルコーヒーロースター】 日時:2025年3月29日(土) OPEN18:30/START

株式会社 押谷製作所 サウンドロゴ (2025年) https://youtu.be/uJoB6LvCPf4?si=p2KMU8KxFncw2fAJ 株式会社押谷製作所のサウンドロゴ 名古屋にある段ボ

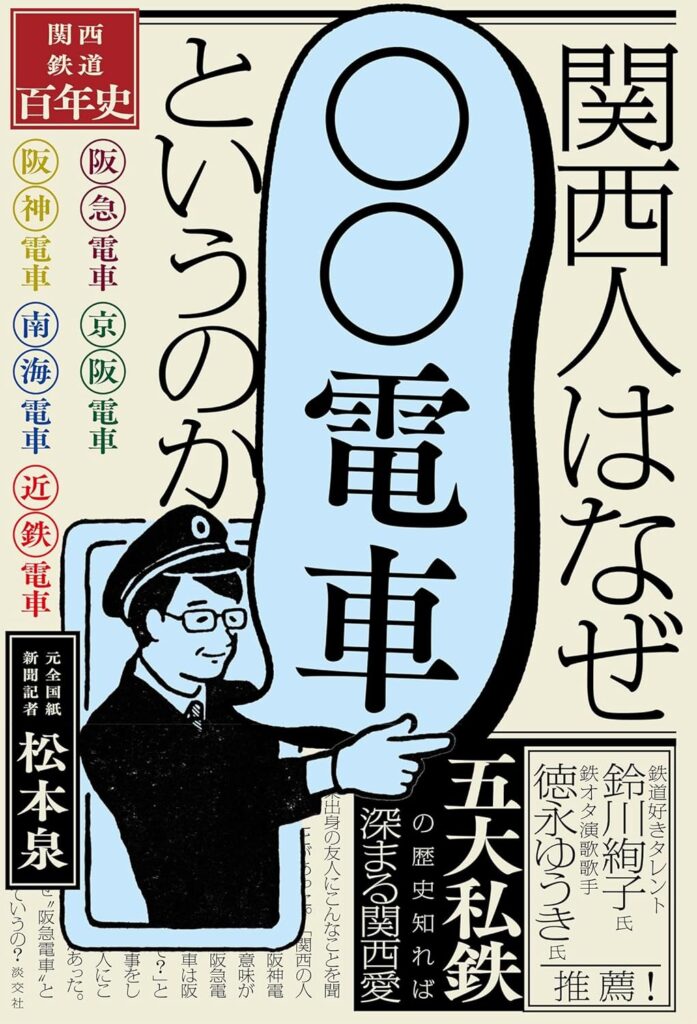

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 明日になりました。お席、まだ僅かに残っているようです。 配信もあるので、ぜひ。 【刊行記念トークイベント@大垣書店高野店】 大垣書店高野

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ来週になりました! 【刊行記念トークイベント@大垣書店高野店】 大垣書店高野店にて『関西人はなぜ「OO電車」というのか』刊行記念

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 【刊行記念トークイベント@大垣書店高野店】 大垣書店高野店にて『関西人はなぜ「OO電車」というのか』刊行記念トークイベントが開催。著者で