毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ大阪ライブ。今週土曜日! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子@雲州堂 久しぶりに4人でやります!基本はスーパー

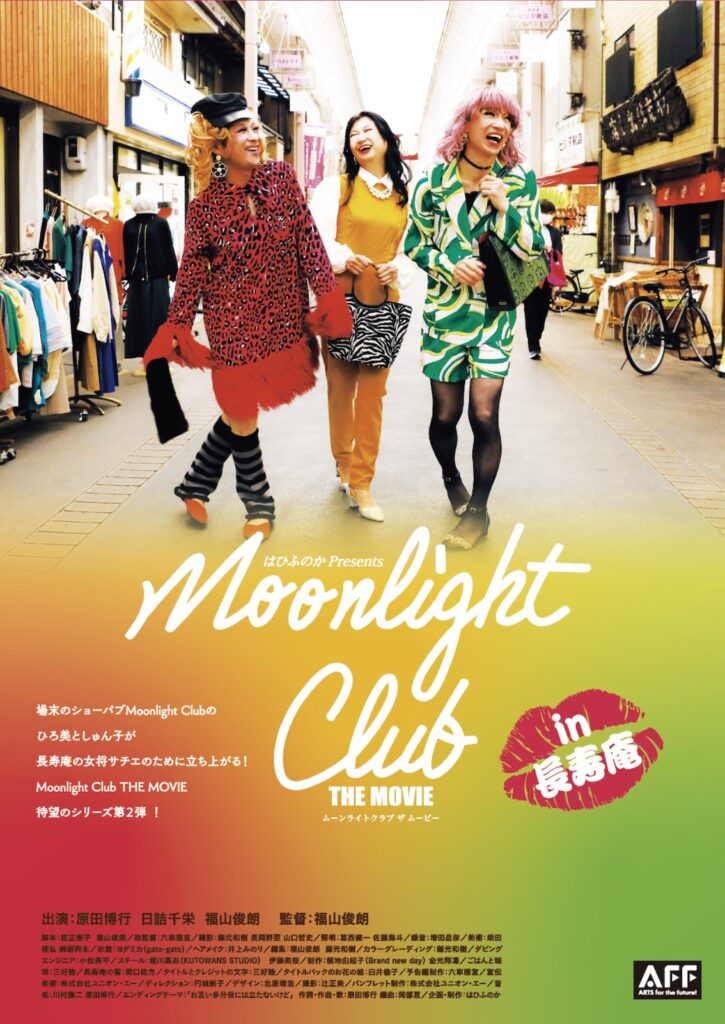

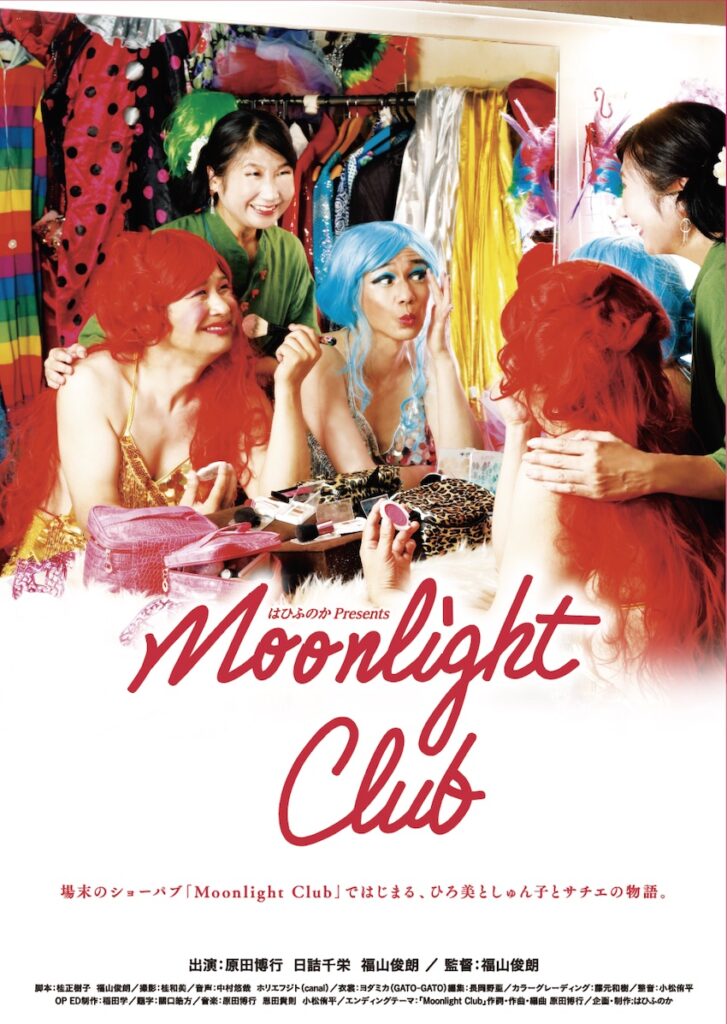

1作目「Moonlight Club」の2024年の初回上映が1月9日に満員御礼で終了した。本当にありがとう。シリーズ3作を順番に上映していく「はひふのか曜日」。次回は2作目となる「Moonlight

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! ライブに映画に新年から頑張っています。大阪の方、来週の週末土曜日ぜひ! 【大阪・雲州堂】 原田博行とスーパーゼリーと池田安友子@雲州堂 久

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! いよいよ第二火曜日がやってきます! 1月9日(火)映画「Moonlight Club」大阪十三で上映です! 【2024年1月2月3月の第2

嬉しいことに、大阪の十三にあるシアターセブンが僕らの映画をとても真剣に応援してくれている。 2024年の1月から3月に3作品を順番に上映してくれるというのだ。 まずは、1作目「Moonlight Cl

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 1月9日(火)まであと少し。映画「Moonlight Club」が大阪十三で上映です! 【2024年1月2月3月の第2、第4火曜日「はひふ

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! もうなんといっても、1月9日(火)に映画「Moonlight Club」が大阪十三で上映。めっちゃ来てほしいです! 【2024年1月2月3

2年前に配信のみで先行発売していた「アンコール」が、今年のハラダイス版ハンケイ500mで生まれた新曲2曲を加えてCDとなって販売開始! https://cnk.base.shop/categories

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 【ネガポジワンマンライブ】 いよいよ今週末! ご予約:以下のフォームよりご予約ください。 https://ssl.form-mailer.

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 【ネガポジワンマンライブ】 少しずつご予約いただいてます。ぜひ!! ご予約:以下のフォームよりご予約ください。 https://ssl.f

毎週金曜日に発行のメルマガに掲載している最新情報の詳細です! 【京都町内会バンド@浜松】 いよいよ明日!! 「Free The Children」トーク&ミュージック 日時:2023年12月2日(土)